Geschichte des Hauses 1954 – 1990

Das Haus der jungen Talente wurde am 7.3.1954, anlässlich der Feier des Gründungstages der FDJ, der Berliner Jugend zur Nutzung übergeben. Man hatte es in dem von 1701 bis 1704 erbauten Gebäude des ehemals „Podewilschen Palais“ in der Klosterstraße eingerichtet. Zwischen 1874 und 1945 hatte das Haus verschiedene Institutionen des Berliner Magistrats beherbergt.

Als es nach seiner Zerstörung durch Fliegerbomben Anfang der 50er Jahre wiederaufgebaut wurde, war es nach wie vor Eigentum der Stadt Berlin; in seiner neuen Zweckbestimmung wurde es aus Mitteln der FDJ und mit Zuschüssen des Berliner Magistrats unterhalten; den Direktor des Hauses der jungen Talente berief die Berliner FDJ-Bezirksleitung nach Abstimmung mit dem Zentralrat. Die Überlassung dieses historisch wertvollen Gebäudes an die FDJ war als symbolische Handlung konzipiert: Das ehemalige Adelspalais als „Zentrales Klubhaus der FDJ“ zu nutzen, war ein Akt der Aneignung, und dahinter verbarg sich die Absicht, den hier aufzubauenden und zu fördernden Kulturgruppen bewusst zu machen, dass sie Traditionen und Strukturen des Alten überwinden müssten, um im Sinne einer sozialistischen Kulturpolitik auf das Neue zu orientieren.

Funktionen und Wirkungen: War das Haus der jungen Talente in den 50er und 60er Jahren zunächst Musterstätte sozialistischen Kulturangebots und „frohen Jugendlebens“, so entwickelte es sich in den 70er Jahren – dank des Engagements seiner Mitarbeiter – sowohl zu einer künstlerisch interessanten Ausbildungs- und Produktionsstätte wie auch zu einem Ort, an dem jungen Leuten ein auf ihre Erwartungen zugeschnittenes Kunst-, Kultur-, und Diskussionsangebot gemacht wurde. Ab Mitte der 80er Jahre förderte es auch Formen alternativer und experimenteller Kunst und erwarb sich dadurch einen guten Ruf und eine feste Anhängerschaft.

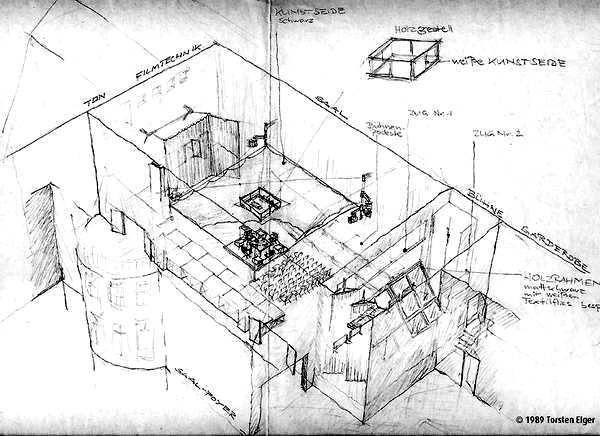

Im Haus der jungen Talente standen für Veranstaltungen ein Saal (450 Plätze), ein Veranstaltungskeller (150 Plätze), der Hof (1.500 Plätze) sowie 12 Probe- und Veranstaltungsräume zur Verfügung. Dort fanden wöchentlich bis zu 20 Veranstaltungen statt (Rock, Jazz, Diskussionsrunden u.a.m.). Was sich unter dem einladenden Motto „Eintritt frei!“ an manchem Abend dort abspielte, entsprach keineswegs immer den kulturpolitischen Erwartungen von SED und FDJ.

Direktoren:

- Klaus-Peter Kosanke (1972-1982)

- Ulli Klein (1982-1983)

- Jürgen Kleeberg (1983)

- Frank Künzel (1983-1987)

- Lothar Gierke (1986-1991)

Etwa 800 Mitglieder arbeiteten im Haus der jungen Talente regelmäßig in 40 Gruppen, Zirkeln und Kursen. Begehrt bei Kindern und Jugendlichen war besonders die Teilnahme an Kursen, die eine traditionell gute Ausbildung an verschiedenen Musikinstrumenten vermittelten. Für die an bildenden und angewandten Künsten Interessierten bestanden Zirkel für Malen/Zeichnen, Druckgrafik, Fotografie, Plastik, Kunsthandwerk, Keramik oder Textilgestaltung. Wer sich theatralisch oder musikalisch aufführen wollte, fand dazu ebenfalls in mehreren Zirkeln Gelegenheit. Es gab die Theatergruppe „vis-á-vis“, ein Kleines Theater, das Kabarett „Die Reizzwecken“, den Singeklub „Pablo Neruda“, das Pantomimenstudio Berlin, „Kropis Artisten“, den Pionierchor Omnibus“, das Ensemble „Sadako“ und den Turniertanzkreis Berlin.

Des Weiteren gab es Zirkel für Sprecherziehung, Gesellschafts- und Schülertanz. Neben einem Atelier gab es regelmäßig im Foyer eine Galerie junge Künstler und im Keller regelmäßige Foto- und Grafikausstellungen. Seit 1986 gab es hier einen der ersten Computerklubs der DDR.

Die Mitarbeiter wurden 1990 „abgewickelt“ und in eine sechsmonatige Warteschleife geschickt, bevor sie in die Arbeitslosigkeit gingen.

25 Kommentare on Geschichte

Hallo,

Von 1972 bis 1978 gehörte ich als Sänger der Gruppe Glissando (Haus Band)dem HdjT an. Lernte auch meine ( nun schon sit 1974) Frau ,die seit ihrer Kindheit dort im Ballet war, kennen.

Wir leben seit 1980 in Kanada und ich würde mich freuen, sollte es noch jemanden geben, der (oder die) sich and die Glissandos erinnert.

Hoffe vo jemanden zu hören.

Herzlichst,

Manfred

Hallo Lutz,

ich glaube ich kann dir informativ helfen.

Kontaktieren mich doch gern über folgende Nummer 030 44327093

Gruß

M.

Ich kann mich noch an das "Abwicklungsritual" im GROßEN SAAL erinnern. Anwesend war der damalige

Kultursenator Mommin und ein Herr Hausmann.Herr Mommin gab kund:So lange er Kultursenator ist, müßte unser Kabarett nicht das Haus verlassen. Etwas später verkündete Herr Hausmann,daß wir nicht ins Konzept des neuen Haus Podewil passen würden. Nun auch wir wurden verjagt und ein Kultursenator

konnte sich an nichts mehr erinnern als ich ihn eine Zeit später an sein Versprechen erinnerte. Ins Konzept paßte für unser kleines Kabarett etwas später ein ITALIENISCHES RESTAURANT. Das war eine

"wunderbare" Lehrzeit über Demokratie und Freiheit ,die mein Herz erfüllt (in ABWANDLUNG DES LIEDES: Freiheit ,die ich meine......! Beste Grüße von Arno Kiehl ( Ehem.Kabarett "Die Reizzwecken"

Ich hatte in den 80iger Jahren hier Tanzstunden ( ich glaube bei Herrn Köhler ), kann mich aber nicht mehr so genau erinnern. Evtl hat jemand noch Infos oder Erinnerungen an die damalige Zeit.

Hallo Uwe, auch war sehr gerne im TkB, Tanzkeisberlin,.

Aber es war vor deine Zeit.

Etwa 1965-68.

Nannte sich Gäste Klasse.

Zu mehr habe ich es nicht geschafft.

Kam auch die Armeezeit da zwischen.

Tanzte meist mit einer Frau Kliche.

Ach war das schön.

Ja, war sogar mal im Magazin mit Bild und einem Artikel dort erwähnt.

Aber lang ist es her.

Kann mich jetzt , mit 71 Jahren , noch sehr gut an die Tanzstunden vor 55 Jahren im Haus der " Jungen Talente " erinnern. Hab mich mit guten Freund , weil alleine nicht getraut,dort angemeldet, hab es bis Heute nicht bereut.

Wer trat am 9.11.89 im HdJT auf???

Es gab mindestens vier, wahrscheinlich mehr Auftritte am 9.11.89 im HdjT. Ich bin heute noch dankbar, als Rowdy einer der geilsten Live-Bands der späten DDR, Mr. Adapoe (Rhythm'n'Blues aus Weimar) am 09.11.89 eine Mugge im HdjT gehabt zu haben und anschließend die Nacht in West-Berlin verbringen durfte.......

Collage aus Erfurt und die Zöllner, meine ich auch noch zu erinnern.......

Adapoe gibt es noch, wenn auch in veränderter Form (https://www.adapoe.de/). Und natürlich die Zöllner (https://die-zoellner.de/).

übrigens, das hieß nicht "Knabenchor Omnibus", sondern "Pionierchor Omnibus" oder einfach "Omnibus-Chor", statt dem link zur Facebookseite vielleicht lieber einen Link auf den wikipedia-Eintrag setzen - ist informativer.

Danke!

Hallo,

vielen Dank. Ich hab die Bezeichnung des Chors geändert. Einen Wikipedia-Eintrag dazu hab ich allerdings nicht gefunden.

Mit freundlichen Grüßen

Holger Schade (Webmaster)

hier ist der link:

https://de.wikipedia.org/wiki/Omnibus-Chor

unter anderem Angelika Weiz und Mr.Adapoe, ich weiß das deswegen so genau, weil ich damals bei Adapoe Bass gespielt habe und der Tag natürlich unvergesslich war,

Mr.Adapoe als Band gibt es nicht mehr, schon seit 1991

War jemand von ihnen zufällig am 27. 11. 1975 um 18 Uhr bei dem Forum zum Thema: Von Bakunin bis Baader/Meinhof - Linksradikalismus in Geschichte und Gegenwart oder weiss wer dieses Abgehalten hat, da ich ihm*ihr im rahmen meiner Abschlussarbeit gerne ein paar Fragen stellen würde.

Bzw. Gern auch einfach Kontakt zu einem der Teilnehmenden hätte.

Mfg. Niklas Hornik

E-Mail: hornik@gmx.de

War im Zuge der Jugendweihe im Tanzkurs 1978 bei Familie Glöckner! Es war so toll, dass ich mit einer Freundin bis zur E Klasse Aufstieg. Tanzschuhe, tolle Kleider… einfach eine unvergessliche Zeit!! Bis heute denke ich daran zurück! Danke!!!

Hallo, ich war von ca 1976 bis ca 1982 Mitglied der Artistentruppe "Kropis".

Hat mächtig Spaß gemacht und später auch meinen beruflichen Werdegang mit beeinflusst.

Kann sich noch Jemand an uns erinnern oder hat irgendwelche Fotos oder Videos?

Habe sogar noch Kontakt zu anderen Truppenmitgliedern.

VlG Lutze

klar, die Kropis, ihr habt im Erdgeschoss, im Flur rechts trainiert. Auf dem Weg zur Chorprobe bin ich dort immer vorbeigekommen und durch die offene Tür konnte man Euch zusehen. Ihr wart glaube ich auch öfter im Großen Saal bei Veranstaltungen zu sehen - das war Mitte/Ende der 1970er

Hallo Lutze 🙂

JA! Das war eine tolle und unvergessliche Zeit mit uns Kropis.... wir sollten uns alle mal wieder treffen!

Liebe Grüße von Sonny!

Hallo, ich war von 1973 bis 1976 Mitglied der Artistengruppe "Perchanos". War eine tolle Zeit und wir hatten viele Auftritte. Mit dabei war u.a. auch Jürgen Dunkel.

Kann sich noch jemand daran erinnern oder hat noch Fotos.

VG Gabi

Das was ich an Fotos von den Artisten haben, kann ich schicken.

Könnte ich sie auch bekommen

Hallo Gabi . Ich habe Fotos von den perchanos

Hallo Gabi, haben die Perchanos auch im HdjT geprobt?

Kann mich nicht daran erinnern.

Was habt ihr künstlerisch gemacht,?

Muss wohl vor meiner Zeit als Kropis Artist gewesen sein.

Ja, mit alten Fotos ist es eine Sache.

Ich bin auch noch auf der Suche.

VG Lutze (ehemals Kropis Artist)

Hallo Lutz Rupprecht … Ich habe noch viele Fotos . Da meine Mama Artistin der perchanos war .Sabrina